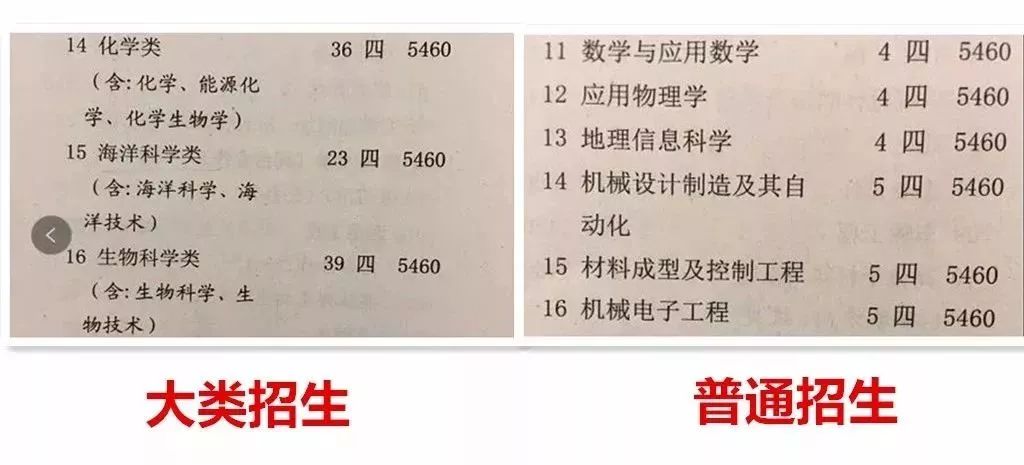

“大类招生”,简单来说就是按学科大类招生,一般是指高校遵循“通才教育”的指导思想,将相同相近的学科门类,或同院系专业进行合并,组成一个大类来招生。

在高等教育日益多元化的今天,各大高校纷纷寻求拓展更为灵活、开放的人才培养模式。其中,“大类招生”作为一种创新性的招生制度,正逐渐成为众多高校尤其是部分顶尖“双一流”高校着重探索的改革方向。

那么大类招生是什么?该不该报?对考生报考又有什么影响?下午整理了相关信息,一起来看!

什么是大类招生

所谓按大类招生,简单来说就是按学科大类招生,高校将相同、相近的学科门类,同院系或者不同院系的专业合并,按一个大类招生。考生填报志愿时,可以直接按照专业大类的名称来填报志愿。

例如:如在某校招生专业中,农学、植物保护、园艺、种子科学与工程等4个专业统一以“植物生产类”招生,考生若想选择其中某一个专业,填报时只需填上“植物生产类”即可。

不过要提醒考生的是,即使是同样名称的类,各学校旗下所包含的专业也不同,具体所含专业见章程中的说明。

考生通过大类招生被录取之后,在本科阶段前两年(有的是一年)统一学习基础课,大二或大三时再根据学校要求、自己的兴趣、专长和发展方向,在大类所含专业中选择具体专业。

另外,学校根据自身的教学资源、学科建设、专业布局、院系建制、教学管理、学生管理、就业方向等问题制定相关的培养模式,彼此之间也不尽相同。即便是同一高校内,不同类别的培养模式、分流时间等也会有所区别。

按大类招生有利于学生克服志愿填报的盲目性和局限性,获得更大的自主选择权。尤其高中生普遍对大学的专业了解不多,志愿填报时存在较大的盲目性。大类招生可以让学生在分流具体专业前,先深入了解各专业特点,明确自己的学科特长和发展潜力,再选择适合自己的专业。

大类招生该不该报?是“坑”还是“捡漏”?

实行大类招生,是高校招生的一种基本策略,原本是高校希望能够给学生更多时间了解大学专业,让学生根据自身特长,选择适合自己的专业。但是现在部分高校实行大类专业招生,都是把冷门和热门专业混搭在一起,以提高学校的录取分数线。

如此举措给学生和家长都带来了困扰:

第一,高考报考定位困难。

考生在报考的时候不光要考虑同一专业或相似专业不同学校的分数,还要考虑大类招生中各专业本身是不是“值”这些分。

第二,学生家长担心分流,学校有可能错失人才。

专业分流时,部分高校直接满足学生报考意愿,部分高校根据学生报名择优录取。如果大类里包含的方向关联性较强还好,如果有那种方向完全不同或者差距较大的专业,很容易导致一部分学生错过自己本来想去的专业方向。

同时,还一部分在高考报考之前就明确自己心愿的学生,也可能会因为想避免分流“意外”索性直接放弃原本目标的院校,从而导致学校错失人才。

第三,加剧大学期间学生“内卷”。

大部分高校专业分流以绩点为重要参考依据,比如志愿同为“新闻专业”,绩点相差0.1分,就可能被分到信息管理。这就使得大学生们为了能够进入更好的专业,从大一开始就“互卷”。

当然,除了上面这些缺点,大类招生也有优势。

第一,避免选择盲目性。

按大类招生有利于学生克服志愿填报的盲目性和局限性,获得更大的自主选择权。多数学生对大学的专业了解不多,志愿填报时存在较大的盲目性。大类招生可以让学生在大学学习的前一两年时间内深入了解各专业,明确自己的学科特长和发展潜力,进一步结合自己的兴趣和能力选择自己喜欢的专业。

第二,减轻报考压力。

大类招生作为一个整体,增加了招生计划,有利于减轻同学专业报考的压力。如果分开招生,某个专业的招生计划若只有1-2人,很多同学往往不敢填报,但当集合多个专业的大类招生计划增加到5-10人时,可以在更大程度上满足同学的专业需求,高校在安排专业计划时也获得更大的空间。

第三,培养复合型人才。

大类招生结合大类培养以及通识教育,尊重学生个性化选择,实现学生多样化发展,有利于复合型创新人才的培养,有利于同学将来走入社会之后综合能力的展现。

第四,侥幸“捡漏”圆梦理想大学、专业。

有人担心被分流到冷门专业,就有人愿意抓住这个机会,争取逆风翻盘。尤其是对于那些分数刚好够到理想大学的最低线,又不够自己理想专业的学生,通过大类招生先考进学校,可以争取一年或两年的时间继续努力,挺进理想专业,实现逆风翻盘。

目前关于大类招生的社会评价已经呈现出严重的两极分化,教育部此次规范希望可以减少其中的弊端。